「心理師面談の運用」シリーズです💊

前回はこちら→心理師面談の運用 その16 うつ病について③

今月の一言

9月後半になってようやく暑さが落ち着いてきました。

ただ、朝晩は涼しくても日中は30度近くになる日も多く、体調管理には注意が必要です。

名古屋市に限らず、全国的に季節外れのインフルエンザも流行しているようですので、感染対策にも留意しましょう。

今月のコラム ~双極性障害について①~

今月からは「双極性障害」について解説します。

初回はこの病気の概要です。名前はだいぶ知られるようになりましたが、正しい知識もぜひ持っておいていただきたいです。

双極性障害とは

かつては「躁うつ病」と呼ばれていた疾患です。

うつ病と同じ気分障害に分類されますが、似て非なるもので、経過や治療法もまったく異なります。

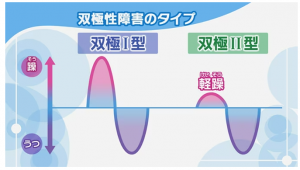

双極性障害は、躁病エピソードをもつ「双極性Ⅰ型」と、軽躁病エピソードをもつ「双極性Ⅱ型」があります。

これらの違いは、大ざっぱに言うと重症度の違いです。前者は生活が破綻し入院が必要になるほどのもの、後者は日常生活は送れる程度、というイメージです。

(画像:https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_885.htmlより引用)

症状

躁状態の具体的な症状としては、以下が挙げられます。

- ・睡眠時間の減少(ほとんど眠らなくても平気)

- ・多弁

- ・普段より怒りっぽい

- ・突発的に高額な買い物をする

- ・良いアイデアがたくさん浮かぶ

- ・自分は無敵、なんでも出来るという感覚になる

双極性障害は上記のような躁状態と、うつ状態を繰り返す病気のことですが、1回でも躁状態を経験していれば診断としては「双極性障害」となります。

診断が難しい?

有病率は1%程度と言われており、うつ病の15%と比較すると低くなっています。

ただ、患者さんの8割が他の精神疾患と診断され、双極性障害の診断がつくまでに平均8年かかる(!)というデータもあります。

躁状態の時、本人にとっては”絶好調で良い状態”と認識されることが多く、受診することは稀です。困って病院に来る時はうつ状態のことが多く、詳しい問診と、経過をみながら判断していくことになります。

長くなってきましたので今回はこの辺で。

次回は「双極性障害の経過や治療目標」について取り上げます。

最後までお読みいただきありがとうございました。